產學研緊密融合加速柔性顯示國產化

我國在柔性電子和柔性顯示領域具有較好的積累,前沿基礎研究方面與發達國家處于同一起跑線上,但產業技術發展相對滯后。這需要產學研緊密融合聯動,讓國產材料與面板制造裝備在產業發展過程中不斷融合、迭代,協同推進。

從去年在中國上市的三星Galaxy Z Fold2 5G到今年華為推出的Mate X2,再到近日小米春季新品發布會的MIX FOLD,折疊屏手機憑借炫酷的“開合之美”和大屏顯示的全新視覺體驗,備受關注。而柔性顯示材料則是支撐折疊屏手機的肱骨。

由于柔性顯示材料的加持,信息的顯示更加靈活多樣,在可以預見的未來,柔性顯示可以在智能穿戴、智能車載、介入式醫療、自動駕駛等領域大顯身手。

近年來,我國學界和產業界在柔性顯示關鍵材料領域多有發力。有專家建議,應加快國產柔性顯示關鍵材料與生產裝備的產業化融合,在增加研發投入、突破技術壁壘和專利限制的同時,加強與面板企業的溝通交流,增強技術配套能力,加快新產品的開發導入,擴大可供材料范圍,更好滿足下游對于高規格技術材料的要求。

自發光的OLED器件成柔性顯示主流

有機發光二極管(OLED)作為一種“柔性器件”,是制造當下可折疊手機、平板電腦、電視屏幕的寵兒。

“OLED技術是基于有機發光半導體材料的顯示技術,有機材料天然就具有柔性特征,這是其能實現柔性顯示應用的關鍵。與LCD相比,OLED最大的特點是無需背光源,就可以自發光,且自發光的色域控制、視角控制都優于LCD,這使得OLED的顯示色彩更鮮艷,角度也廣。”有機電子與信息顯示國家重點實驗室執行副主任、南京郵電大學教授賴文勇教授告訴科技日報記者,由于不需要背光源,OLED的顯示屏也更輕薄。

我國OLED的科研起步較早,1996年清華大學就成立了OLED項目組。2001年,在此項目組的基礎上,維信諾公司在北京成立,進行OLED顯示技術的自主研發。隨后,清華大學教授邱勇帶領這支團隊首次把OLED產品應用到“神七”艙外航天服上,并主持設計了我國第一條OLED大規模生產線。在經歷10多年的攻關后,“有機發光顯示材料、器件與工藝集成技術和應用”最終為他們贏得2011年度國家技術發明獎一等獎。

產業界對于柔性顯示的探索也領風氣之先。中國科學院院士、中國科學院理論物理研究所研究員歐陽鐘燦介紹,從2001年起,京東方就開始著手研究主動矩陣有機發光二極管(AMOLED),并首次設計出全球獨有的針對外折的AMOLED產品多膜層結構,實現了曲率半徑5毫米條件下20萬次彎折。2017年,國內首條、世界第二條的第六代AMOLED生產線在成都京東方實現量產。該生產線應用全球最先進的蒸鍍工藝,并采用柔性封裝技術,可實現顯示屏幕彎曲和折疊。

“OLED顯示的難點在于復雜的工藝,要在玻璃基板上涂一層液體,烘干后成膜,再在這張膜上刻蝕OLED,而OLED有電子傳輸層、空穴傳輸層、發光層等多層結構,每一層又都需要薄膜封裝,要讓每一層的材料相互兼容,每一步都有很多技術挑戰。”歐陽鐘燦說。

各種柔性材料讓顯示屏“身段”變軟

進入OLED時代,為了實現柔性可折疊,就需要將現有顯示屏中的剛性材料替代為柔性材料。

“柔性顯示從基板到封裝,乃至最后的保護層,都需盡量采用可以彎折卷曲的柔性材料,來實現顯示屏幕的彎曲和折疊。”歐陽鐘燦告訴記者,柔性顯示的關鍵材料除了OLED器件外,還包括柔性基板聚酰亞胺(PI)薄膜、柔性聚合物

膜、柔性阻隔膜、圓偏光片等。

其中,PI薄膜以及柔性阻隔膜都屬于顛覆性材料,也代表了最前沿的材料技術。PI是耐熱性最高的工程塑料材料,耐溫超過400℃。同時它的力學性能好、電絕緣性能好,可以通過分子設計實現不同加工特性和物理特性。這意味著PI是一種替代透明玻璃的理想基底膜材料。

“柔性聚合物膜材料則具有高感光性,可形成精細度高的圖形,在高溫下放出的雜質氣體少,能減少OLED發光器件的腐蝕;另外材料的斷裂伸長率高,具有優良的彎折性能,不會造成脆斷。”歐陽鐘燦說。

柔性阻隔膜具有較高的可見光透明性,作為柔性外層保護層時,硬度比較高,耐刮擦能力強,阻隔膜通常帶有特有的抗靜電黏結劑,可避免顯示電路的靜電擊傷;另外阻隔膜還有超強的彎折恢復性,具有多次彎折能力。

傳統儲能器件,如鋰離子電池等的剛性特質,極大限制了柔性電子產品的發展。針對此難題,中國科學院院士黃維及賴文勇等人研發出一種新型可撓曲柔性電極材料。他們創新發展了溶液過程制備電極新方法,研制出一系列新型可撓曲柔性透明電極,實現了電極光電性能及電化學性能的協同調控,并形成了低成本、大面積、高質量全印刷柔性能量存儲器件制備技術。

而對于南京工業大學先進材料研究院常務副院長王建浦來說,尋找下一代成本低廉、發光效率更好、性能穩定、使用壽命較長、具有更佳的顯示色彩與亮度的發光材料,是柔性顯示時代的機遇所在。

他與黃維院士把目標瞄準了一種新材料,他們通過在銅基鹵化物前驅體溶液中引入非離子表面活性劑,首次制備了高效、高亮度非鉛暖白光金屬鹵化物LED,其外量子效率達到3.1%,創造了非鉛金屬鹵化物白光LED的最高紀錄。相關學術論文前不久已發表在《自然·通訊》上。

“這種LED可以用低溫溶液法制備,而且容易與柔性基底兼容。”王建浦表示,但將這種方法應用于制備高性能非鉛金屬鹵化物光電器件,還需要長期努力。

產學研緊密融合加速柔性顯示國產化

在歐陽鐘燦看來,經過多年發展,中國柔性顯示材料產業取得了長足進步,但整體水平仍與國際先進水平有一定差距。

歐陽鐘燦舉例說:“電子級PI薄膜制造工藝流程復雜,重要參數掌握在少數企業手中,屬于高科技壁壘技術。”不過他也表示,隨著研發投入的增加,國內企業已取得很大突破。目前,國內已有多家企業采用流涎雙向拉伸工藝制造PI薄膜,相繼進行雙向拉伸PI薄膜的產業化開發,未來發展值得期待。從近幾年的材料采購變化來看,我國柔性關鍵材料技術的發展還是非常快的,現在,部分關鍵材料已經開始來源于國內一些優秀的供應商了,但還需加強核心技術研發能力,增加研發投入。

歐陽鐘燦表示,隨著消費者對移動終端的要求越來越高,我國柔性顯示材料和工藝將得到快速發展,這些材料包括制造柔性顯示屏中用到的靶材、EL發光材料、封裝材料、偏光片材料,以及工藝過程中的設備、芯片、保護蓋板、支撐結構等。

賴文勇認為,我國在柔性電子和柔性顯示領域具有較好的積累,前沿基礎研究方面與發達國家處于同一起跑線上,但產業技術發展相對滯后。基礎研究與產業應用存在脫節現象。比如,目前各種柔性顯示材料的單一功能在實驗室不難實現,關鍵是生產中如何讓各種材料匹配和兼容。例如將發光材料與各種功能層材料、阻隔膜、封裝薄膜、PI薄膜組合在一起,如何保證發光效率,特別是長時間的彎折后,是否還能保持良好的發光性能,這些都對生產工藝提出更高要求。

賴文勇表示,這需要各種功能層材料體系與面板制造裝備、生產過程高度匹配,每一種材料是否能適應產業化應用要求,要較長時間的試驗驗證和評估,“這需要產學研緊密融合聯動,打通前沿基礎研究、產業技術應用到產品生產制造全鏈條的關鍵環節。建議在加快高性能柔性顯示關鍵材料研發和產業化應用的同時,還要著力推進柔性顯示裝備制造的國產化,例如高真空制造裝備、柔性印刷制造裝備、高精度檢測控制裝備等,讓國產材料與面板制造裝備在產業發展過程中不斷融合、迭代,協同推進”。(賴文勇)

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

-

會玩斗地主有多加分?博雅互動《博雅斗地主》讓你成為社交達人

你有沒有過這樣的體驗,在親朋好友的聚會上玩牌時想要一展身手,卻常常摸到一把爛牌,一晚上都在輸牌。別擔心,今天小編給大家推薦這款《博

會玩斗地主有多加分?博雅互動《博雅斗地主》讓你成為社交達人

你有沒有過這樣的體驗,在親朋好友的聚會上玩牌時想要一展身手,卻常常摸到一把爛牌,一晚上都在輸牌。別擔心,今天小編給大家推薦這款《博

-

2021 Stylist King第二屆中俄國際時尚搭配師大賽順利閉幕

2021年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年,中俄關系發展達到了前所未有的高水平。在此背景下,2021年10月25日,由北京市商務局、北京市

2021 Stylist King第二屆中俄國際時尚搭配師大賽順利閉幕

2021年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年,中俄關系發展達到了前所未有的高水平。在此背景下,2021年10月25日,由北京市商務局、北京市

-

“站柜臺的研究員”胡錫蘭不需要“所長夫人”的標簽 是謠言還是真相?有時候就取決于傳播者是否有意忽略掉某些關鍵信息。近期,網上出現了一些聯想發展歷史上股權改制的文章和視頻,比如司馬南

-

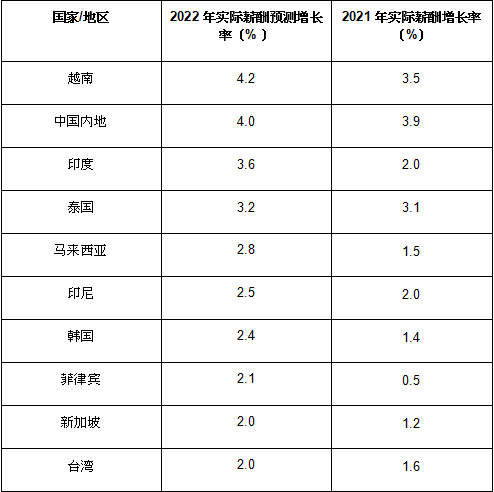

2022年,中國雇員的薪酬增幅將位居亞洲第二

中國雇員的薪酬預計在明年將增長 5 8%考慮到通脹因素,預計實際薪酬增幅為 4 0%,在亞太地區中排名第二亞太地區將有望引領全球,預計整個

2022年,中國雇員的薪酬增幅將位居亞洲第二

中國雇員的薪酬預計在明年將增長 5 8%考慮到通脹因素,預計實際薪酬增幅為 4 0%,在亞太地區中排名第二亞太地區將有望引領全球,預計整個

-

百年糊涂“晚晚6點9”的儀式化營銷之道

眾所周知,國內的白酒企業眾多,品牌五花八門,僅納入統計的規模白酒企業就有幾千家。這讓白酒行業的營銷日趨內卷,營銷傳播聚焦線上,已經

百年糊涂“晚晚6點9”的儀式化營銷之道

眾所周知,國內的白酒企業眾多,品牌五花八門,僅納入統計的規模白酒企業就有幾千家。這讓白酒行業的營銷日趨內卷,營銷傳播聚焦線上,已經

-

墨染華中,星耀律動——華中醫療特邀張景源先生蒞臨

星耀華中,墨韻潺潺。華中醫療盛情邀請著名書法家、中國書法協會會員張景源先生蒞臨華中醫療現場題詞,與華中人共同徜徉文學海洋,沉淀心境

墨染華中,星耀律動——華中醫療特邀張景源先生蒞臨

星耀華中,墨韻潺潺。華中醫療盛情邀請著名書法家、中國書法協會會員張景源先生蒞臨華中醫療現場題詞,與華中人共同徜徉文學海洋,沉淀心境

- 會玩斗地主有多加分?博雅互動《博雅斗地主》讓你成為社交達人 你有沒有過這樣的體驗,在親朋好友的聚會上玩牌時想要一展身手,卻常常摸到一把爛牌,一晚上都在輸牌。別擔心,今天小編給大家推薦這款《博

- 2021 Stylist King第二屆中俄國際時尚搭配師大賽順利閉幕 2021年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年,中俄關系發展達到了前所未有的高水平。在此背景下,2021年10月25日,由北京市商務局、北京市

- 茶藝大師劉虎中的茗茶人生,從茶葉看生活 劉虎中從小就與茶葉有著特別的緣分,小的時候,家里有一處小小的茶園,是爺爺一手種植的,自己的童年也基本都在茶園里度過,幫著爺爺采茶葉

- 企業做網絡營銷,想更快出成績,有三點要牢記 金口碑網絡總結三大秘籍,助企業網絡營銷更快出成績企業做網絡營銷,怎么才能更快出成績?如今,市場競爭異常激烈,一個企業如果想要自己的

- “站柜臺的研究員”胡錫蘭不需要“所長夫人”的標簽 是謠言還是真相?有時候就取決于傳播者是否有意忽略掉某些關鍵信息。近期,網上出現了一些聯想發展歷史上股權改制的文章和視頻,比如司馬南

- 2022年,中國雇員的薪酬增幅將位居亞洲第二 中國雇員的薪酬預計在明年將增長 5 8%考慮到通脹因素,預計實際薪酬增幅為 4 0%,在亞太地區中排名第二亞太地區將有望引領全球,預計整個

熱門資訊

- 大客戶現較大變動 微策生物沖擊創業板 杭州微策生物技術股份有限公司(以...

- 打造行業新高地 深汕西改擴建項目預計2024年建成通車 進入四季度以來,廣東多個高速公路...

- 空港新城蓄勢待“飛” 將助推廣州加快培育建設國際消費中心城市 藍天之下,機場之旁,空港經濟騰飛...

- 廣州建設期貨市場風險管理中心 助力粵港澳大灣區國際金融樞紐建設 近日,記者從廣州市人民政府處獲悉...

- 發展千億級電子信息產業集群 河源國家高新區入選廣東省首批特色產業園名單 在廣東省制造強省建設領導小組辦公...

- 廣州跨境電商企業備戰大促 強化品牌意識重構貿易鏈 11月26日,黑色星期五如期而至。每...

- 廣州海關優化進出口物流模式 整體貨物通關周期壓縮60% 近日,91個集裝箱采用灣區一港通模...

- 進一步加強行政執法隊伍建設 廣東明確要提高執法崗位準入條件 實現良法善治,一支高素質的法治工...

- 推進韌性城市建設 廣東將在“十四五”期間形成秒級地震預警 11月29日,廣東省政府新聞辦舉行《...

- 民法典實施后廣東省法院審結民生案件34.6萬件 民法典自今年1月1日起實施以來,廣...

- 廣東擬立法促進鄉村振興 重點扶持康養業等涉農產業 全面實施鄉村振興戰略,廣東將有法...

- 廣東土地管理條例提請審議 明確農用地轉用和土地征收程序 今后廣東或將建立征地補償費用預存...

- 積極應對人口老齡化 粵擬全面刪除與三孩政策不相適應措施 為與三孩生育政策做好銜接,11月29...

- 年中氣候舒適時長不少于3個月 安徽省6個縣市區被評為“中國天然氧吧” 近日,中國氣象局網站發布了關于20...

- 加快補齊污水處理能力缺口 230億元助力改善安徽城鎮水環境 污水處理及資源化利用事關全省高質...

文章排行

最新圖文

-

17項合作簽約!創新挑戰賽(韶關)現場賽圓滿收官

挑戰成就夢想,創新引領未來。11月...

17項合作簽約!創新挑戰賽(韶關)現場賽圓滿收官

挑戰成就夢想,創新引領未來。11月...

-

英皇集團中心2021“雙十一”,美味餐飲嗨不停!

雙十一全民購物狂歡節已落下帷幕,...

英皇集團中心2021“雙十一”,美味餐飲嗨不停!

雙十一全民購物狂歡節已落下帷幕,...

-

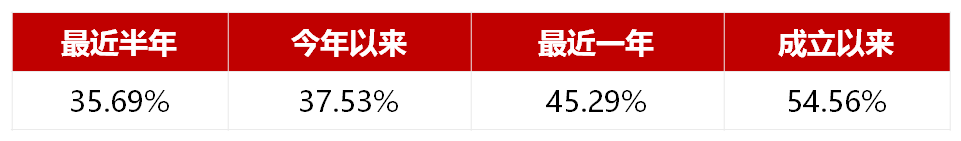

中加基金張一然:四季度重點關注新能源及估值合理的消費股

臨近歲末,新能源上漲勢頭不減。在...

中加基金張一然:四季度重點關注新能源及估值合理的消費股

臨近歲末,新能源上漲勢頭不減。在...

-

華中醫療獨家簽約韓國金成鎬院長院內坐診,開啟求美進行時!

2021年11月9日上午華中醫學美容醫...

華中醫療獨家簽約韓國金成鎬院長院內坐診,開啟求美進行時!

2021年11月9日上午華中醫學美容醫...