“Z”世代青年互聯網相親背后的“脫單密碼” 出乎意料且小清新

“明年4月我就要結婚啦!到時候要來給我當伴娘喔!”31歲的小宇給閨蜜小顏發去了婚禮邀約,言語間洋溢著滿滿的幸福和期許。通過互聯網相親平臺和自身的努力,小宇在兩個月內順利脫單。聊起這段相親經歷,她不免有些感慨,對于定位清晰、目的性強的單身人士來說,互聯網相親是個不錯的選擇。

互聯網相親真的能找到對的人嗎?據比達咨詢《2021年中國互聯網婚戀交友市場研究報告》顯示,預計2022年市場規模將達到80.5億元。如此可見,互聯網相親市場十分火爆。那么,為何有些人能通過平臺順利脫單,有些人卻不行?這背后的脫單密碼又是什么?

日前,記者采訪了25歲—35歲(1988年—1998年)的在杭單身男女,發現原來決定網絡相親的成功率的真正“密碼”并非大家以為的房、車、職業等,而是年齡!業內人士更是戳中其中重點:“車、房、職業、身高等這些外在條件都是放在明面上的,平臺也會嚴格審核并根據需求進行大數據匹配,其實都不是最難的,最難是態度,因為只有潛藏在年齡背后所具備的相親態度,才是關鍵的隱性因素!”

30+:態度和目的明確 成功率最高 每次相親都精心準備 全力以赴

“大家不要覺得相親是件丟臉的事,有時候就是沒機會遇到合適的人,要積極主動走出去,才有更多希望!”杭州某相親平臺紅娘說,互聯網相親成功與否取決于個人態度,大齡單身人群大多目的明確、思想成熟,有態度就成功了一半。

來自山東的小宇2021年進入30+,國慶當天她花299元購買了杭州本地某相親網站會員。這一天,讓她記憶猶新,朋友圈除了為祖國母親慶生外,最多的便是婚禮……獨自在辦公室加班的她,心里頭隱隱泛起些許莫名的孤獨與失落。“當我發現內心的愉悅無人分享,悲傷的情緒無人傾訴時,突然意識到,愛和陪伴是如此重要。”于是小宇選擇加入互聯網相親大軍,通過付費的方式“購買”幸福。“靠著數據的篩選和紅娘的推薦,見了5位男士就找到了準備明年4月結婚的男友。”小宇說,每次相親都像一場“面試”,要做好選與被選的心理預期,為了提高成功率,她不放過每個細節,從穿著、妝容到自我介紹和話題都做了充分準備。

在小宇的推薦下,32歲的費先生也加入了互聯網相親大軍。“我年紀不小了,目的性很強,所以每次相親都會精心準備。”費先生說,互聯網相親效率高,要是線上“見面”有感覺,就發展到線下,否則也不用浪費彼此的時間。

同樣是30+的西西說,35歲的自己很多想法都會更實際,為此每次自己在 “云”相親前都會做好功課,目前已經在線上見了5位女士,其中1位已經發展到線下的一對一見面階段,預計有望在月底脫單。

“Z”世代不著急:尚未找到清晰定位

以擴大交友范圍心態為主

記者從世紀佳緣交友網獲悉,目前網站的主力用戶年齡段主要集中在27歲—35歲,這意味著90后以及“Z”世代(通常指1995年—2009年一代人)占了婚戀市場的主要人群。據智研咨詢發布的《2021-2027年中國互聯網婚戀交友行業市場全景調查及發展趨勢分析報告》顯示,在2021年中國互聯網婚戀交友用戶中,30歲及以下用戶超六成,其中25歲以下用戶占27.6%,25-30歲用戶占34.7%,“Z世代”漸成適齡婚戀階段主體。

作為互聯網原著民的“Z”世代青年,更注重彰顯個性化體驗,這一特點也習慣性體現在相親消費的偏愛上。記者從杭州某相親網站平臺獲悉,該平臺每月會舉辦線上或線下的相親局,價格從50元到200元不等。“疫情嚴重期間以線上活動為主,通常以釘釘視頻‘見面’。一般線下活動類型就比較多,年輕人喜歡的劇本殺、狼人殺、密室逃脫、徒步、打球活動等。此外,還會定期打造一些特殊的主題活動,這周末我們將在運河亞運公園舉辦一場露營相親會,本來打算20個名額,但目前已經有25人報名了。”杭州某相親平臺紅娘說,參加線下沉浸式相親活動的人群大多在30歲以下,這些人不急于結婚,主要以交友為主。

來自河南的齊奇今年25歲剛來杭州,想通過線下的相親局結識朋友。“因為IT工作周邊的異性少,參加相親活動一方面當休閑娛樂,另一方面是因為沒怎么談過,不知道自己適合什么樣的女孩子。” 齊奇說想通過這樣的方式,找準自己的定位。

“畢業工作兩年,覺得年齡也差不多了,但我不太喜歡傳統的類似一對一的吃飯喝茶的相親局,感覺略顯尷尬,而一群人在一起游戲就能很自然地聊天。況且每次活動都有不少人,這比對著一個女生的成功概率高,所以我是來碰運氣的,短時間遇不到合適的也沒關系。”來自臺州27歲的程稀說,平臺對人員審核很嚴,參加的人相對比較靠譜,且這樣的沉浸式相親局很有互動感,所以只要有時間就會參加。

“目前,隨著‘Z世代’正式進入婚戀市場,婚戀平臺的服務和產品類型必將更加豐富和多樣化,也可以為用戶提供更多的服務選擇。”世紀佳緣交友網相關負責人說。(記者 沈艷 文/攝)

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

-

“Z”世代青年互聯網相親背后的“脫單密碼” 出乎意料且小清新

明年4月我就要結婚啦!到時候要來給我當伴娘喔!31歲的小宇給閨蜜小顏發去了婚禮邀約,言語間洋溢著滿滿的幸福和期許。通過互聯網相親平臺和

“Z”世代青年互聯網相親背后的“脫單密碼” 出乎意料且小清新

明年4月我就要結婚啦!到時候要來給我當伴娘喔!31歲的小宇給閨蜜小顏發去了婚禮邀約,言語間洋溢著滿滿的幸福和期許。通過互聯網相親平臺和

-

杭州推出15家“放心消費直播間”示范培育體驗點 為鄉村特產開道

最近,杭州利用網絡直播優勢,讓富陽的灑釀饅頭、梅干菜餅這些鄉村味道走進8家頭部直播間,通過直播助推鄉村產業發展,讓鄉村特產賣往全國

杭州推出15家“放心消費直播間”示范培育體驗點 為鄉村特產開道

最近,杭州利用網絡直播優勢,讓富陽的灑釀饅頭、梅干菜餅這些鄉村味道走進8家頭部直播間,通過直播助推鄉村產業發展,讓鄉村特產賣往全國

-

斬獲5連勝!浙江稠州金租男籃再奪積分榜榜首

10月20日,浙江稠州金租男籃對陣新疆隊的比賽是CBA常規賽第5輪的一場焦點戰。憑借吳前和余嘉豪的出色發揮,浙江稠州金租男籃最終107比93擊

斬獲5連勝!浙江稠州金租男籃再奪積分榜榜首

10月20日,浙江稠州金租男籃對陣新疆隊的比賽是CBA常規賽第5輪的一場焦點戰。憑借吳前和余嘉豪的出色發揮,浙江稠州金租男籃最終107比93擊

-

不拘一格獎人才 深圳南山職業技能賽報名啟動

10月17日,南山區人力資源局發布多個職業技能競賽工作方案,2022年深圳技能大賽——南山區文化創意職業技能競賽、2022年深圳技能大賽—...

不拘一格獎人才 深圳南山職業技能賽報名啟動

10月17日,南山區人力資源局發布多個職業技能競賽工作方案,2022年深圳技能大賽——南山區文化創意職業技能競賽、2022年深圳技能大賽—...

-

打噴嚏流流涕不一定是感冒 秋游賞桂太“香”也不行

這幾天的杭州,無論你走在大街小巷還是漫步景區,都能聞到沁人心脾的桂花香。但就是在杭城一年中最香的時節,卻有人犯了苦惱。這次的感冒有

打噴嚏流流涕不一定是感冒 秋游賞桂太“香”也不行

這幾天的杭州,無論你走在大街小巷還是漫步景區,都能聞到沁人心脾的桂花香。但就是在杭城一年中最香的時節,卻有人犯了苦惱。這次的感冒有

-

天氣晴好桂花飄香 又是杭州好時節

北方冷空氣已于前天后半夜抵達杭州,而這一波冷空氣存在感的最強時刻,恐怕只有凌晨和傍晚才能感受到。受其影響,昨天凌晨杭州的最低氣溫僅

天氣晴好桂花飄香 又是杭州好時節

北方冷空氣已于前天后半夜抵達杭州,而這一波冷空氣存在感的最強時刻,恐怕只有凌晨和傍晚才能感受到。受其影響,昨天凌晨杭州的最低氣溫僅

- 北京智博領航教育科技有限公司正式完成向線上轉型,進一步提高學員的學習效率 近日,《關于加強新時代高技能人才建設的意見》(以下簡稱《意見》)正式發布,指出高技能人才是支撐中國制造業和中國創造的重要力量。指出,

- 2022年“麗江芒果”Logo公開征集 為準確概括麗江芒果區域公共品牌的內涵和特點,充分彰顯麗江市華坪縣形象,進一步提升麗江芒果的知名度、美譽度、影響力,決定面向全社會范

- 業界大咖再次加入,ATFX開啟急速飛漲模式 ATFX清楚巨大的市場藍海讓眾多參與者趨之若鶩,但ATFX只希望為客戶創造更高價值為前進旗幟,進一步完善產品、服務、科技的落地,讓市場頂尖

- 北京智博領航教育科技有限公司改變傳統教學模式,也大大提升了學員學習體驗和教學效率 職業教育具有明確的實用性和職業定位,以培養學生專業技能為目標,最終培養高素質、高技能的人才。各行各業企業的快速發展,需要具備優秀技

- 2023年雪球基金日歷首開先河!讓財富日歷每日翻新 從十年前的資產管理規模不足3萬億、產品數量1500多只、基金投資戶數還不到4000萬,到如今的規模超27萬億元、產品數量超萬只、基民超7億,公募

- 泰康資產獲評“2021-2022年度值得托付保險資管機構” 7月26日,《經濟觀察報》主辦的2021-2022年度值得托付金融機構評選發布,泰康資產再次斬獲值得托付保險資管機構獎項。值得托付金融機構評選

熱門資訊

- “Z”世代青年互聯網相親背后的“脫單密碼” 出乎意料且小清新 明年4月我就要結婚啦!到時候要來給...

- 沖動購物小家電惹煩惱 集成灶成為年輕家庭新寵 ‘雙11’大促就要到了,...

- 建德成立“139歡樂農家”聯盟 打造全省最大水果玉米種植基地 我相信在‘企業+農戶’...

- “泡湯”需求上漲 杭州溫泉酒店、民宿開啟“上新”模式 去不了國外泡湯,周末來一場溫泉之...

- 【優化營商環境】余杭街道設立服務中心為企業發展保駕護航 現在貨車進出都方便多了,以前車輛...

- 建德上線“醫用耗材智慧監管平臺” 節省采購金額100余萬元 我兩次來醫院補牙,這一次比上一次...

- 杭州推出15家“放心消費直播間”示范培育體驗點 為鄉村特產開道 最近,杭州利用網絡直播優勢,讓富...

- 杭州首次為古樹名木保護立法 為百姓美好生活添“綠”意 山水入畫的西子湖畔、千年流淌的大...

- 422家公司公布前三季業績預告 江蘇上市公司業績超預期 10月下旬,上市公司將進入三季報業...

- 重磅利好!A股定向“降息” 中證金融下調轉融資費率40基點 影響幾何?專家火線解... 中證金融帶來兩項制度紅利,一是啟...

- 最高賠付105.5萬元!“江蘇醫惠保1號”投保通道即將開通 記者10月20日從省醫保局獲悉,由省...

- “數字治理”讓美麗城市更智慧!杭州上線“生態智衛”大場景 富陽區某化工企業2021年10月安裝了...

- “老地方”煥發“新氣息” 杭州中石化小河油庫打造文旅新地標 國慶期間,剛開放的小河公園火了。...

- 數字化改革不斷深入 杭州11位部門代表參加路演匯報會比拼智能水平 當前,隨著數字化改革不斷深入,杭...

- 斬獲5連勝!浙江稠州金租男籃再奪積分榜榜首 10月20日,浙江稠州金租男籃對陣新...

文章排行

最新圖文

-

一家三代多囊腎 有家族史需高度警惕

前段時間,一家三代,五人查出尿毒...

一家三代多囊腎 有家族史需高度警惕

前段時間,一家三代,五人查出尿毒...

-

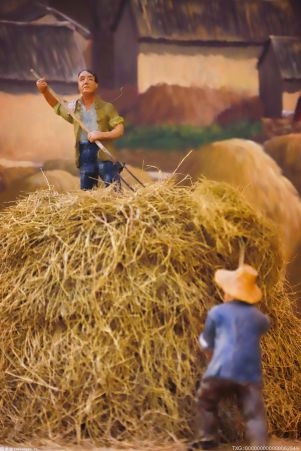

拋荒地整治讓“荒地”變“糧田” 浙江淳安中洲鎮秋糧收割正當時

秋風起、稻花香。眼下,革命老區淳...

拋荒地整治讓“荒地”變“糧田” 浙江淳安中洲鎮秋糧收割正當時

秋風起、稻花香。眼下,革命老區淳...

-

500斤!浙江桐廬新合鄉今年第一批香榧上市啦

這些是今年第一批已經炒好的香榧,...

500斤!浙江桐廬新合鄉今年第一批香榧上市啦

這些是今年第一批已經炒好的香榧,...

-

20支CBA球隊云集杭州 上演中國籃球頂級聯賽爭奪盛況

20支CBA球隊云集杭州,上演中國籃...

20支CBA球隊云集杭州 上演中國籃球頂級聯賽爭奪盛況

20支CBA球隊云集杭州,上演中國籃...